Bildcredit und Bildrechte: Jean-François Bax; Text: Ogetay Kayali (Michigan Tech U.)

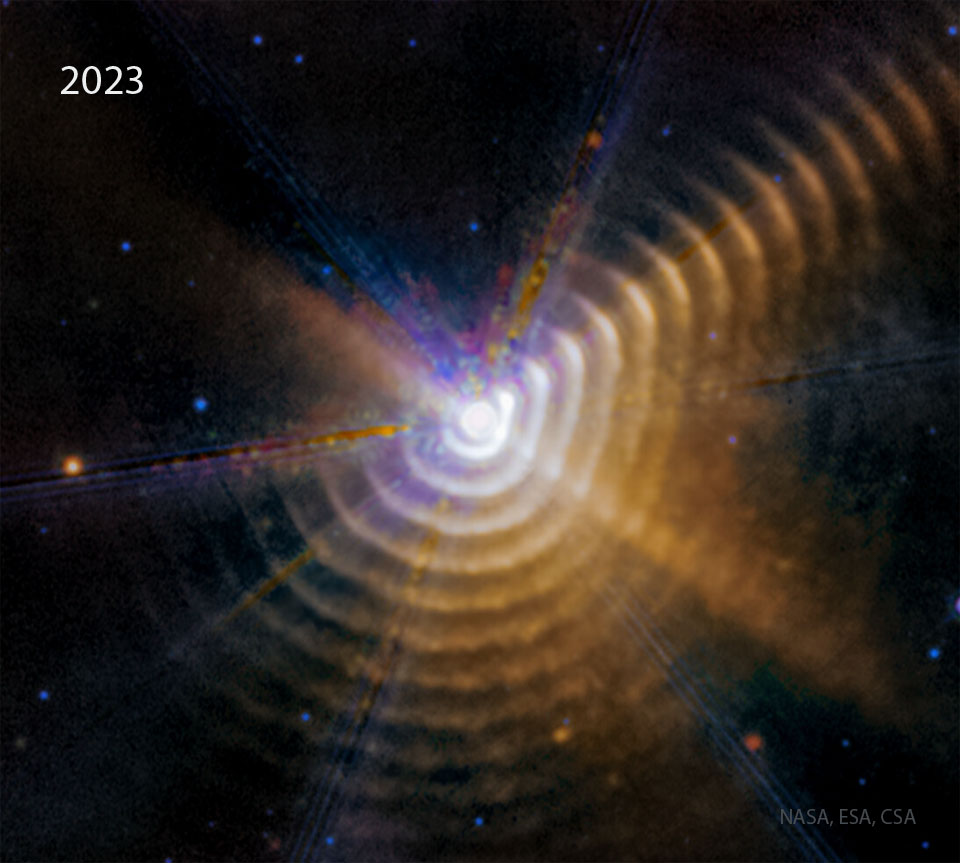

Warum sieht diese Galaxie wie ein krauses Gemüse aus? Die Geigenkopf-Spiralgalaxie erhält ihr verzerrtes spiralförmiges Aussehen wahrscheinlich durch eine gravitative Wechselwirkung mit ihrem nahe gelegenen elliptischen Begleiter NGC 770, der direkt darunter zu sehen ist.

Die als NGC 772 und Arp 78 katalogisierte Geigenkopf-Galaxie erstreckt sich über 200.000 Lichtjahre. Sie ist etwa 100 Millionen Lichtjahre von den Sternen unserer Milchstraße entfernt. Wir sehen sie im Sternbild Widder. Auf diesem Bild scheint der Geigenkopf jedoch einen weiteren Begleiter zu haben – einen mit einem langen und unscharfen Schweif: Komet 43P/Wolf-Harrington. Obwohl der Komet direkt auf die massereiche Galaxie gerichtet zu sein scheint, ist er in Wirklichkeit viel näher an uns dran und befindet sich nur Lichtminuten entfernt – also innerhalb unseres Sonnensystems.

Der Komet wird die entfernte Spiralgalaxie nie erreichen und ist auch nicht physisch mit ihr verbunden. Durch einen glücklichen perspektivischen Trick teilen sich diese beiden kosmischen Wunder jedoch kurzzeitig dasselbe Bild, das Ende letzten Jahres von Calern in Frankreich aus aufgenommen wurde.