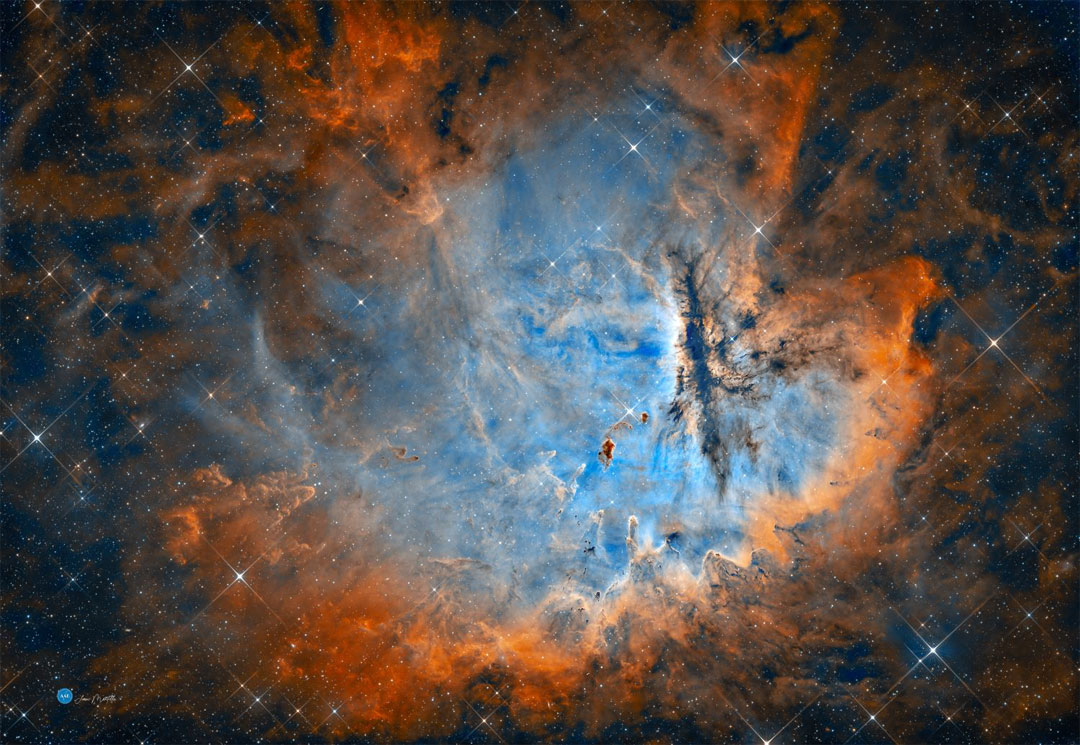

Bildcredit und Bildrechte: Juan Montilla (AAE)

Man könnte meinen, der Pac-Man-Nebel würde Sterne fressen, aber in Wirklichkeit bildet er sie. Im Inneren des Nebels sorgen die jungen, massereichen Sterne eines Sternhaufens für das durchdringende Leuchten des Nebels.

Die auffälligen Formen, die sich im Porträt von NGC 281 abzeichnen, sind geformte Staubsäulen und dichte Bok-Globulen, die durch intensive, energiereiche Winde und die Strahlung der heißen Sterne des Haufens abgetragen werden. Wenn sie lange genug überleben, könnten die staubigen Strukturen auch Orte zukünftiger Sternentstehung sein.

NGC 281 wird wegen seiner Form auch Pac-Man-Nebel genannt. Er befindet sich in etwa 10.000 Lichtjahren Entfernung im Sternbild Kassiopeia.

Dieses scharfe Kompositbild wurde Mitte 2024 in Spanien durch Schmalbandfilter aufgenommen. Es kombiniert die Emissionen der Wasserstoff- und Sauerstoffatome des Nebels, um die Farben Rot, Grün und Blau zu erzeugen. Die Szene erstreckt sich über mehr als 80 Lichtjahre bei der geschätzten Entfernung von NGC 281.