Bildcredit: Piotr Czerski

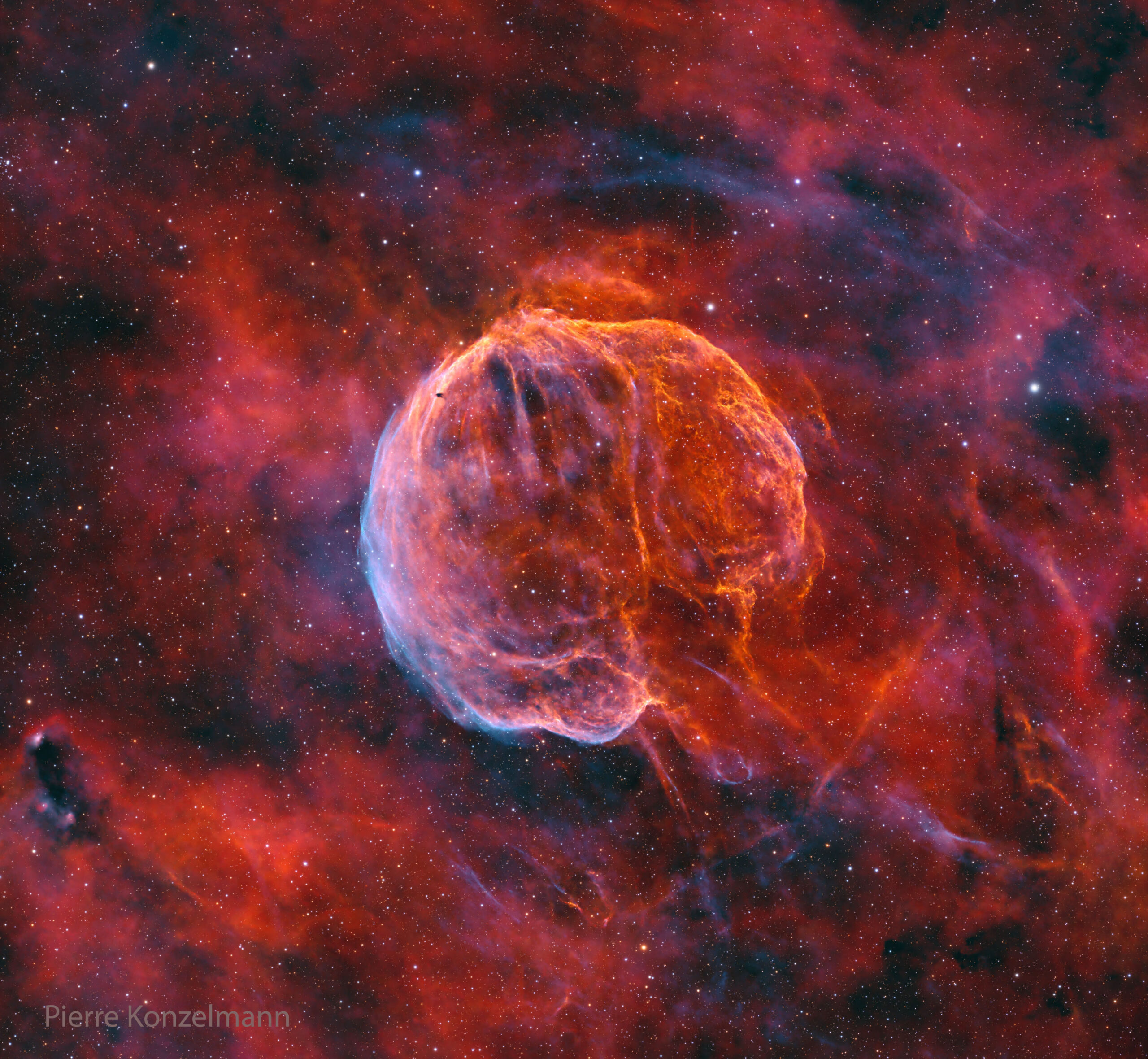

Im Orion entstehen junge Sterne. Sie sind in Wasserstoff gehüllt, der rot leuchtet. Diese Gebiete mit Sternbildung sind etwa 1500 Lichtjahre entfernt und liegen am Rand des großen Orion-Molekülwolkenkomplexes. Das detailreiche Bild ist etwa 12 Grad breit und zeigt das Zentrum des bekannten Sternbilds. Rechts unten liegt der große Orionnebel. Er ist das nächstgelegene große Gebiet, in dem Sterne entstehen. Oben in der Mitte schimmern der Flammennebel und der Pferdekopfnebel.

Das Bild ist ein Mosaik aus mehreren lang belichteten Fotos. Einzelne Aufnahmen, die mit einem H-alpha Filter entstanden sind, tragen weitere Strukturen bei. Dazu gehören die zarten Ranken aus atomarem Wasserstoff, der angeregt wurde, sowie Teile der Barnardschleife, die außen herum verläuft. Der Orionnebel und viele Sterne im Orion sieht man leicht mit freiem Auge. Das Licht des großflächigen interstellaren Gases im nebelreichen Komplex ist viel schwächer. Daher erkennt man es auch beim Blick durch ein Teleskop nur schwer.

Himmlische Überraschung: Welches Bild zeigte APOD zum Geburtstag? (ab 1995, deutsch ab 2007)