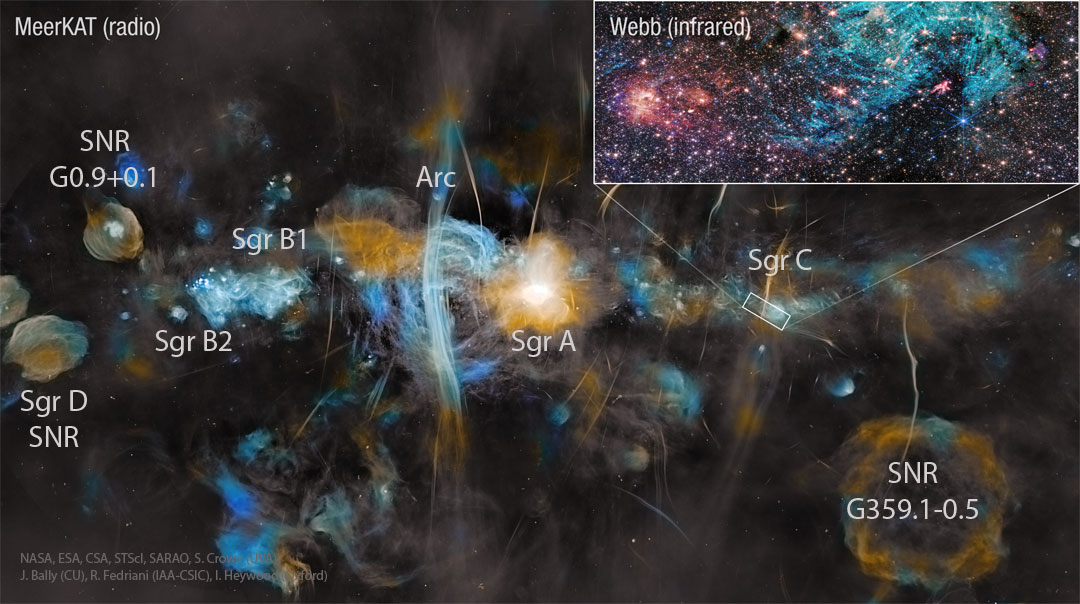

Bildcredit: ESA/Webb, NASA und CSA, G. Mahler

Ist das eine Galaxie oder sind es zwei? Auch wenn es wie eine scheint, sind es zwei. Ein möglicher Grund dafür: Eine kleine Galaxie stößt mit einer größeren zusammen und landet in deren Zentrum.

In diesem Bild seht ihr etwas Selteneres. Hier ist die zentrale helle, elliptische Galaxie viel näher als die blau und rot gefärbte Spiralgalaxie um sie herum. Das kann passieren, wenn nahe und ferne Galaxien genau auf einer Linie stehen. Dann kann die Schwerkraft der nahen Galaxie das Licht der fernen Galaxie um sich herum biegen. Dieses Phänomen heißt Gravitationslinse.

Das James-Webb-Weltraumteleskop hat die doppelte Galaxie aufgenommen. Das Bild zeigt einen vollständigen Einstein-Ring und viele Details in beiden Galaxien. Solche Galaxien mit Gravitationslinsen liefern neue Informationen: Zum einen über die Verteilung der Masse in der Galaxie im Vordergrund und zum anderen über die Verteilung der Helligkeit der Galaxie im Hintergrund.