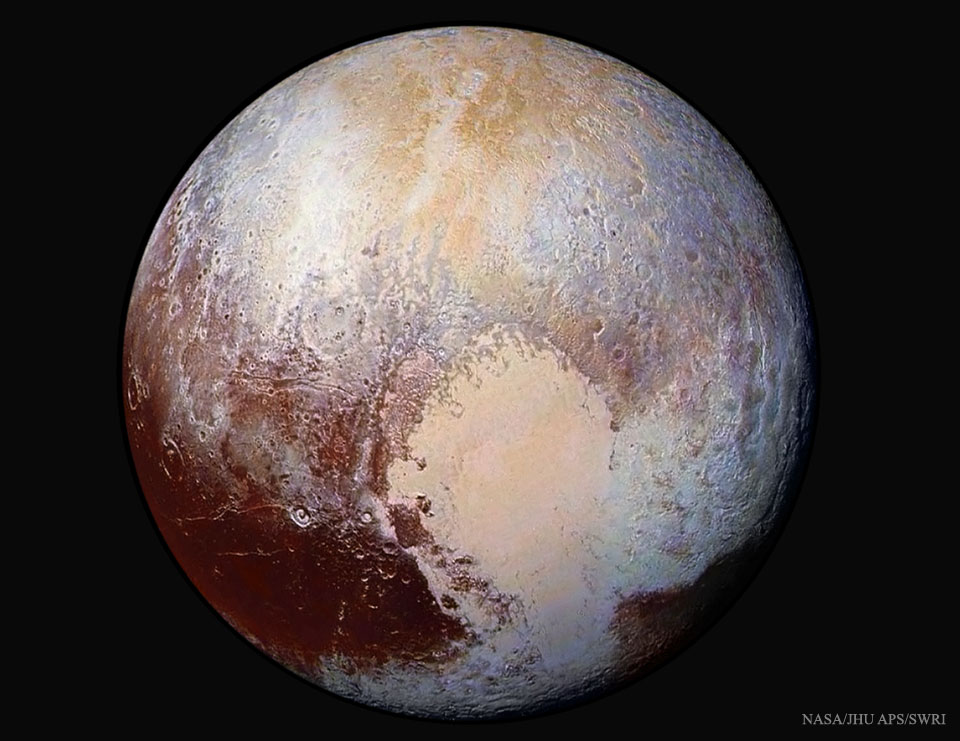

Bildcredit: NASA, Johns Hopkins Univ./APL, Southwest Research Inst.

Pluto ist hier farbiger dargestellt, als wir ihn sehen würden. Die Farbdaten und Bilder des berühmtesten Zwergplaneten in unserem Sonnensystem stammen von der Roboter-Raumsonde New Horizons. Sie wurden bei ihrem Vorbeiflug im Juli aufgenommen und digital zu einer kontrastverstärkten Ansicht der urzeitlichen Welt kombiniert. Sie weist eine unerwartet junge Oberfläche auf.

Dieses farbverstärkte Bild ist nicht nur ästhetisch schön, sondern auch wissenschaftlich nützlich. Es macht Oberflächenbereiche mit unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung visuell unterscheidbar. Rechts unten ist die helle, herzförmige Tombaugh Regio. Sie ist hier klar erkennbar in zwei Bereiche geteilt, die geologisch unterschiedlich sind. Der linken Lappen ist Sputnik Planum. Die Ebene wirkt außerdem ungewöhnlich glatt.

Die Raumsonde New Horizons entfernt sich derzeit von Pluto. Dabei sendet sie weiterhin Bilder und Daten. Bald wird sie auf einen neuen Kurs gelenkt, damit sie im Januar 2019 am Asteroiden 2014 MU69 vorbeifliegen kann.

Bilder von Pluto mit kurzer Erklärung