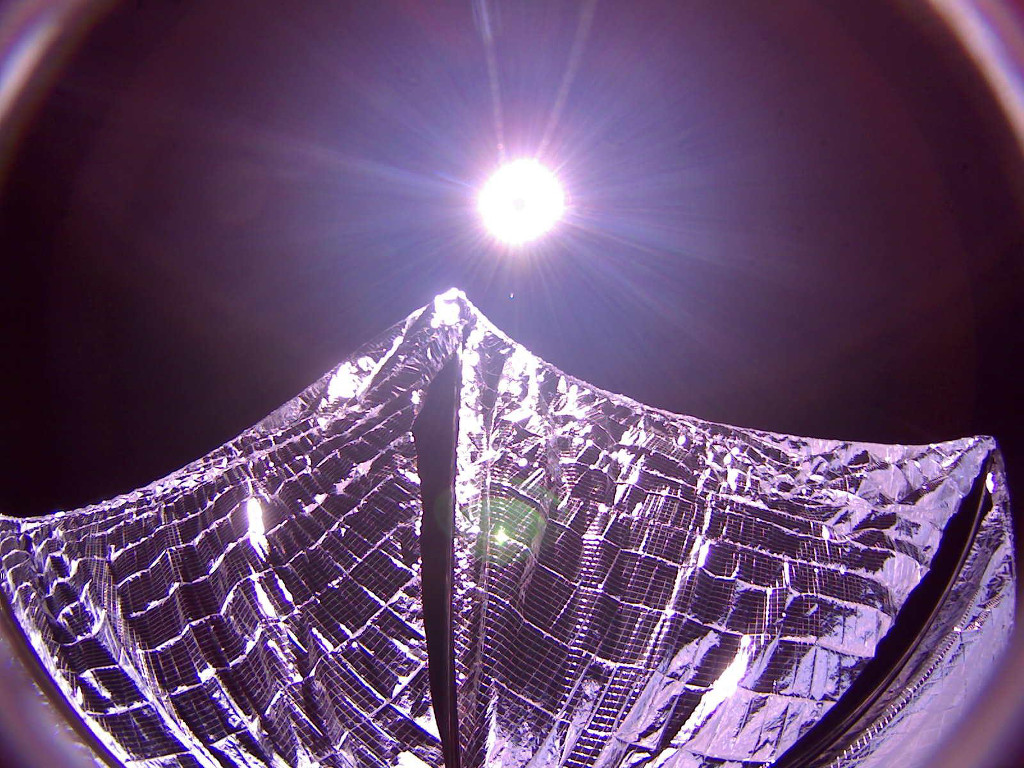

Videocredit und -rechte: Nationale Gesellschaft für Raumfahrt

In drei Wochen erreicht die Roboter-Raumsonde New Horizons den Zwergplaneten Pluto. Das Video zeigt das letzte halbe Jahrhundert als eine beispiellose Ära der Erforschung von Planeten im Sonnensystem mit Robotersonden. Im Film fliegt – künstlerisch animiert – Mariner 2 im Jahr 1962 an der Venus vorbei.

Weitere Vorbeiflüge sind zu sehen: Mariner 4 flog im Jahr 1965 an Mars vorbei. 1973 passierte Pioneer 10 den Jupiter. 1974 erreichte Mariner 10 den Merkur. 1974 flog Pioneer 11 an Saturn vorbei. 1986 passierte Voyager 2 den Uranus und 1989 Neptun. Der hypothetische Abschnitt danach zeigt den Vorbeiflug von New Horizons an Pluto nächsten Monat.

Wenn alles wie geplant klappt, wird der Zwergplanet Pluto die fernste Welt, die je von Sonden besucht wurde. Die Illustrationen von Pluto basieren auf Vermutungen. Wie Pluto und seine Monde tatsächlich aussehen, ist vermutlich eine Mischung aus vertrauten Dingen wie Kratern und unbekannten Dingen wie …