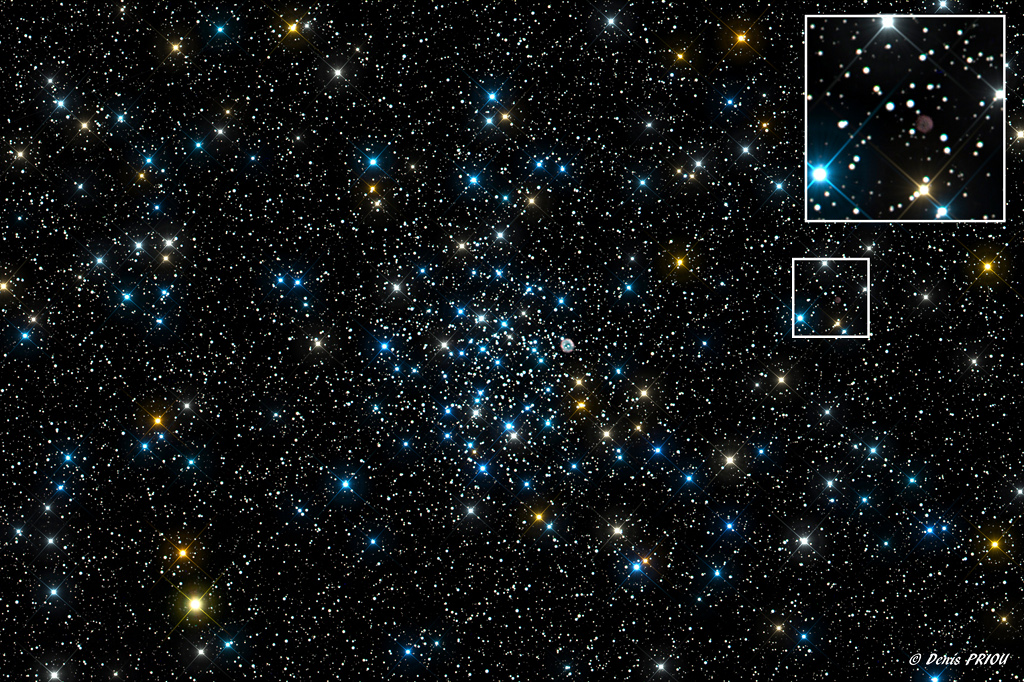

Bildcredit und Bildrechte: André van der Hoeven

Sterne können in einer farbigen Umgebung entstehen. Das Bild zeigt eine Region mit Sternbildung im Schwan beim hellen Stern Sadr mit viel leuchtendem Gas und dunklem Staub. Die Region ist etwa 50 Lichtjahre breit. Sie gehört zum Gamma-Cygni-Nebel, der etwa 1800 Lichtjahre entfernt ist.

Rechts im Bild windet sich Barnard 344. Er ist eine dunkle Staubwolke, die viel kühles molekulares Gas enthält. Eine markante Wand aus Staub und rot leuchtendem Wasserstoff zieht eine Linie durch die Bildmitte. Das leuchtende rote Gas sind Emissionsnebel. Die blau gefärbten Regionen sind Reflexionsnebel. Sie leuchten im Sternenlicht, das an dunklen Staubkörnchen reflektiert wird.

Der Gamma-Cygni-Nebel übersteht wahrscheinlich die nächste Milliarde Jahre nicht. Denn die meisten hellen, jungen Sterne werden explodieren. Dabei zerstören sie einen Großteil des Staubs und treiben das meiste Gas fort.

Erforsche ein virtuelles Universum: APOD-Zufallsgenerator