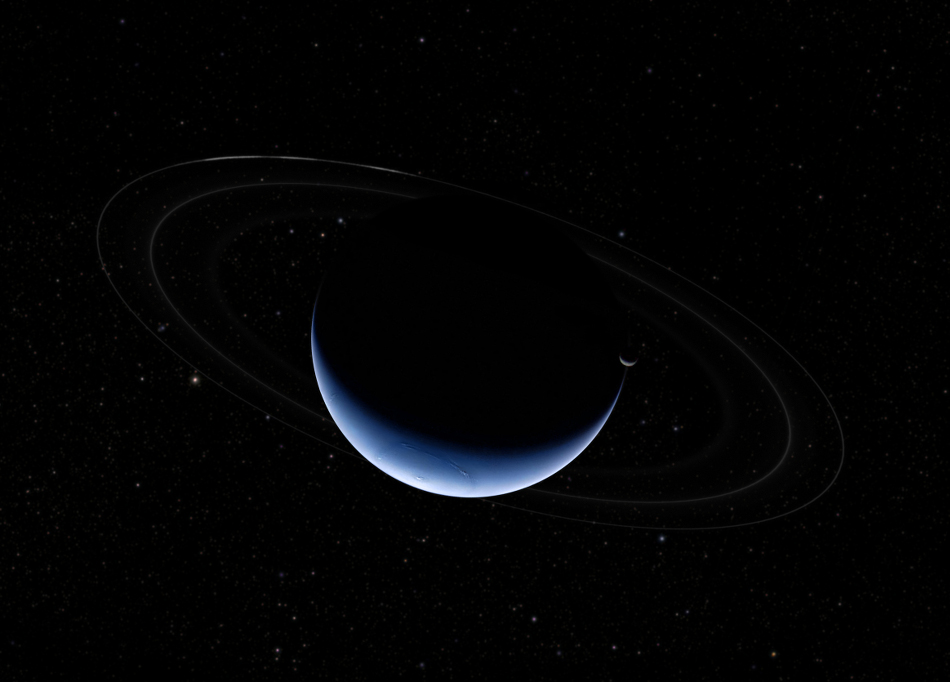

Kompositbild-Credit und Bildrechte: Montage/Bearbeitung – Rolf Olsen, Daten – Voyager 2, Planetares Datensystem der NASA

Auf ihrer Reise durch das äußere Sonnensystem erreichte die Raumsonde Voyager 2 am 25. August 1989 die größte Annäherung an Neptun. Sie ist die einzige Raumsonde, die je den fernsten Gasriesen besucht hat.

Diese anregende Kompositszene entstand aus Bildern, die bei der Annäherung und an den folgenden Tagen fotografiert wurden. Sie zeigt den blassen äußeren Planeten, seinen größten Mond Triton und das zarte Ringsystem. Die interplanetare Perspektive knapp außerhalb Neptuns Orbit blickt zur Sonne. Sie zeigt den Planeten und Triton als dünne, sonnenbeleuchtete Sicheln.

Federwolken und ein dunkles Band umkreisen Neptuns Südpolregion. Über dem Pol befindet sich ein Wolkenwirbel. Teile des sehr blassen Ringsystems und die drei hellen Ringbögen wurden erstmals von Voyager bei ihrem Vorbeiflug fotografiert. Die blassen Segmente sind in dieses zusammengesetzte Bild hineinmodelliert.

Das Sternenfeld im Hintergrund umfasst 7,5 Grad. Es wurde aus Daten einer Himmelsdurchmusterung zusammengesetzt, die auf das Sternbild Giraffe zentriert war. Das entspricht dem Blickwinkel der abreisenden Voyager-Sonde auf das Neptunsystem.