Bildcredit und Lizenz: ESA, Euclid, Euclid-Konsortium, NASA; Bearbeitung: J.-C. Cuillandre (CEA Paris-Saclay), G. Anselmi

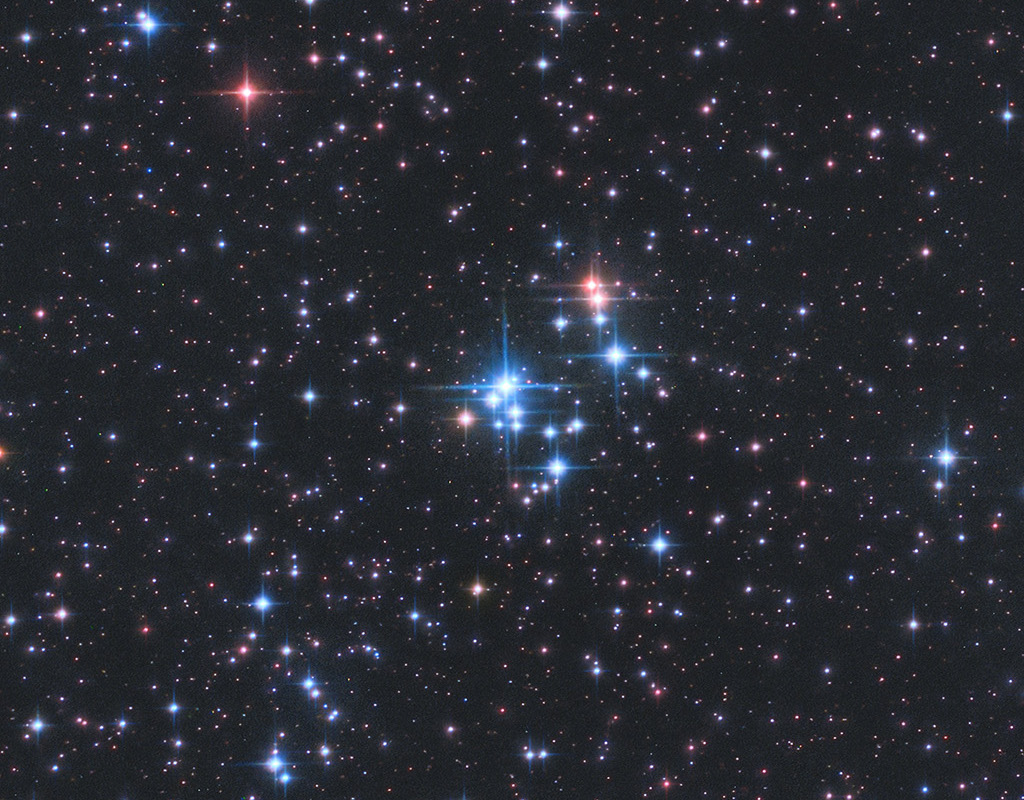

Sternentstehung kann chaotisch sein. Um herauszufinden, wie chaotisch sie ist, hat das neue Euclid-Teleskop der ESA, das die Sonne umkreist, kürzlich das bisher detaillierteste Bild der hellen Sternentstehungsregion M78 aufgenommen. M78 befindet sich in der Nähe der Bildmitte in einer Entfernung von nur etwa 1300 Lichtjahren und hat einen leuchtenden Kern, der sich über etwa 5 Lichtjahre erstreckt.

Das hier gezeigte Bild wurde sowohl im sichtbaren als auch im infraroten Licht aufgenommen. Die violette Färbung im Zentrum von M78 wird durch dunklen Staub verursacht, der bevorzugt das blaue Licht heißer, junger Sterne reflektiert. Komplexe Staubbahnen und Filamente können in dieser wunderschönen und aufschlussreichen Himmelslandschaft verfolgt werden.

Links oben befindet sich das zugehörige Sternentstehungsgebiet NGC 2071, während rechts unten ein drittes Sternentstehungsgebiet zu sehen ist. Diese Nebel sind alle Teil des riesigen Orion-Molekülwolkenkomplexes, den man selbst mit einem kleinen Teleskop nördlich des Oriongürtels finden kann.

Mehr Sky Candy: Neue Bilder von Euclid

Zur Originalseite